Torino, 28 aprile 2025

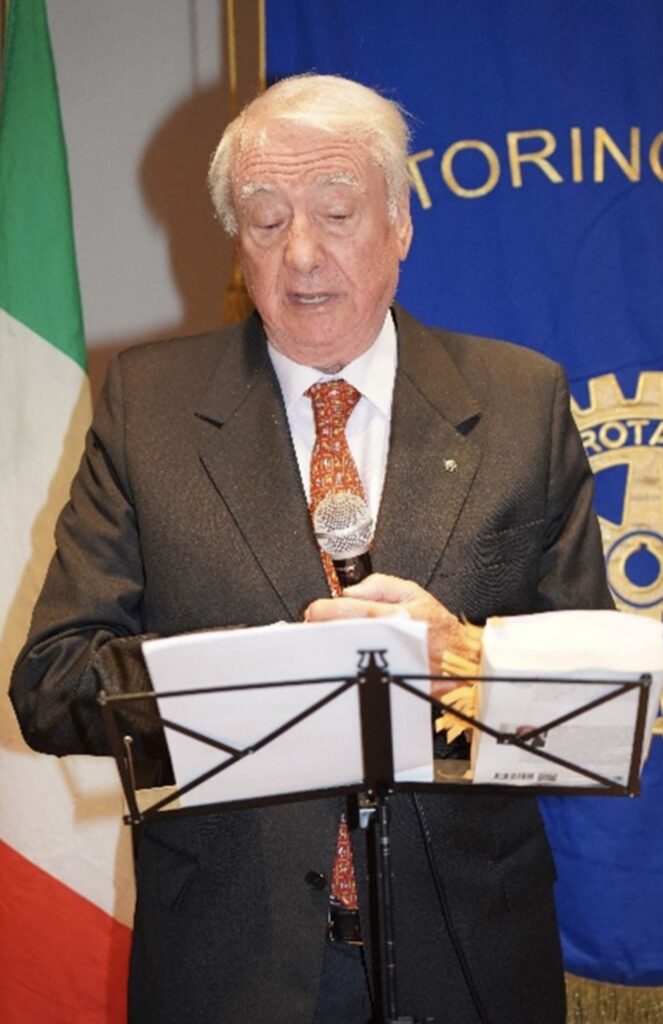

Alessandro Gaetini ha ripercorso, più che l’opera ed il carattere (spesso ombroso o collerico, quasi sempre autoritario) di molti dei maestri – verrebbe da dire degli “iniziatori” – della chirurgia torinese, (in un senso almeno relativamente moderno), la fase pioneristica di essa. Dopo il richiamo alle iniziative fondatrici di Alessandro Riberi (cui è intitolato l’Ospedale Militare), chiamato da Carlo Alberto a dare spessore alla Sanità d’urgenza sui campi di battaglia, in vista delle guerre del Risorgimento, è stato un “amarcord” di un’epoca oggi superata dal trionfo della tecnologia, dalle cautele che impongono esami costanti ed assicurazioni professionali (private e pubbliche), quando (si ricordano al riguardano di commenti di Biancalana – di cui è stata rammentata la passione per le macchine sportive e gli orologi scambiabili -) si dubitava della macchina, o degli automatismi, in favore delle manualità umana. Il ricordo di Stropeni – “custode” dei suoi assistiti (Colombo e Picco ) fra loro avversari politici, ma protetti durante il periodo ‘43-‘45 nei confronti tanto degli aderenti alla Repubblica di Salò quanto agli esponenti del CNL (ed il rammarico per l’abbandono del suo monumento funebre, non avendo avuto discendenti); delle rivalità fra Dogliotti [gustoso l’aneddoto della sua bicicletta “tandem”, con la assistente/segretaria che lo aiutava nella pedalata perché non fosse stanco all’arrivo] e Camera (di cui talora facevano le spese -più psicologicamente che realmente -) i discepoli dello stesso Dogliotti [divertente – ma non certo allora per l’interessato – l’esame di ortopedia di Camera all’allievo del “rivale” sulla “sindrome del braccio corto” (nota non del Redattore, ma dell’enciclopedia: “microdelazione da anomalia cromosomica”)]; dei timori di Paletto, sulla sua stessa salute nell’occasione di un fortuito scambio di scarpe, se particolarmente stressato da un intervento complesso: è stata l’occasione di rivivere un momento formativo essenziale per una intera generazione di chirurghi, quando i maestri, “baroni” autoritari e potenti, non velavano aspetti frutto delle debolezze umane che li facevano “scendere dal piedistallo”, con qualche condotta talora “boccacesca”, di cui si è citato il peccato ma non anche il peccatori. Alessandro ha mostrato in più passaggi del suo ricordare l’attaccamento al territorio piemontese (basti rammentare le Borse di Studio promosse dal Re Carlo Alberto per i meritevoli che vi si formassero e fossero piemontesi “da tre generazioni”: della cui impostazione poterono fruire i suoi maestri ed i “maestri dei maestri”), ed il rimpianto per la perdita della capitale a favore di Firenze [in verità (N.d.R) atto politico finalizzato a tranquillizzare la Francia, in attesa nell’occasione di occupare Roma, come avvenne, dopo il successo prussiano a Sedan]: con una notazione essenzialmente “territoriale”, nel ricordo di aver trovato ostacoli (a Napoli ed in Sicilia) a reperire aneddoti “lato sensu” lesive della dignità dei locali propulsori della chirurgia.

Una serata all’insegna del ricordo di un periodo, con tutti i pregi e i difetti, affidato alle relazioni e reazioni umane e non al dominio, vieppiù anche in sala operatoria, della macchina robotizzata (efficiente, forse, ma, senza forse, assai fredda).